メッセージ

光そのものに心惹かれたのが原点。ひとつのことに興味を持つこと、そこから離れていかにスペクトル幅を広げていけるかが研究者に必要な資質だと思います。

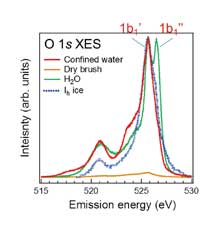

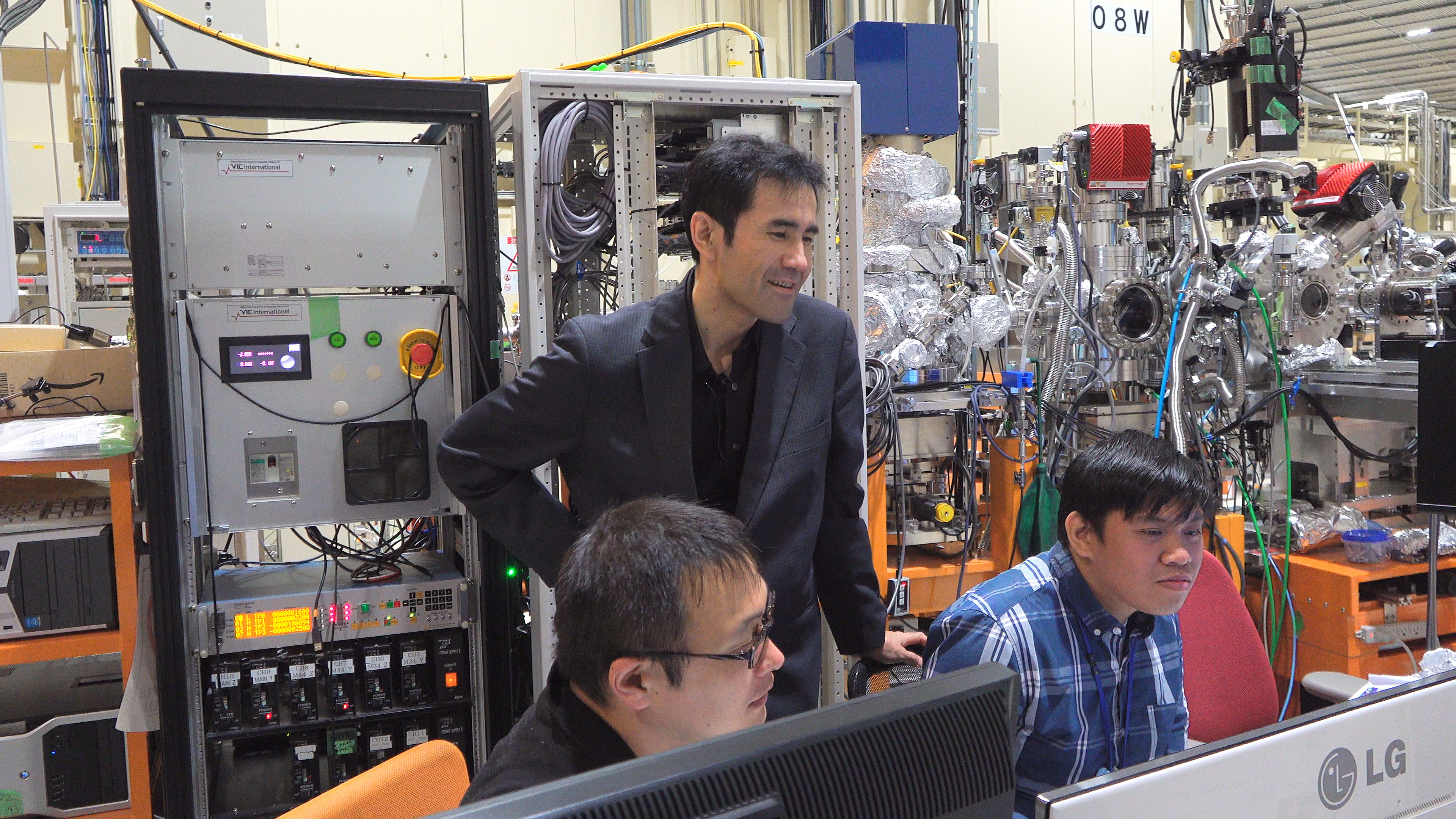

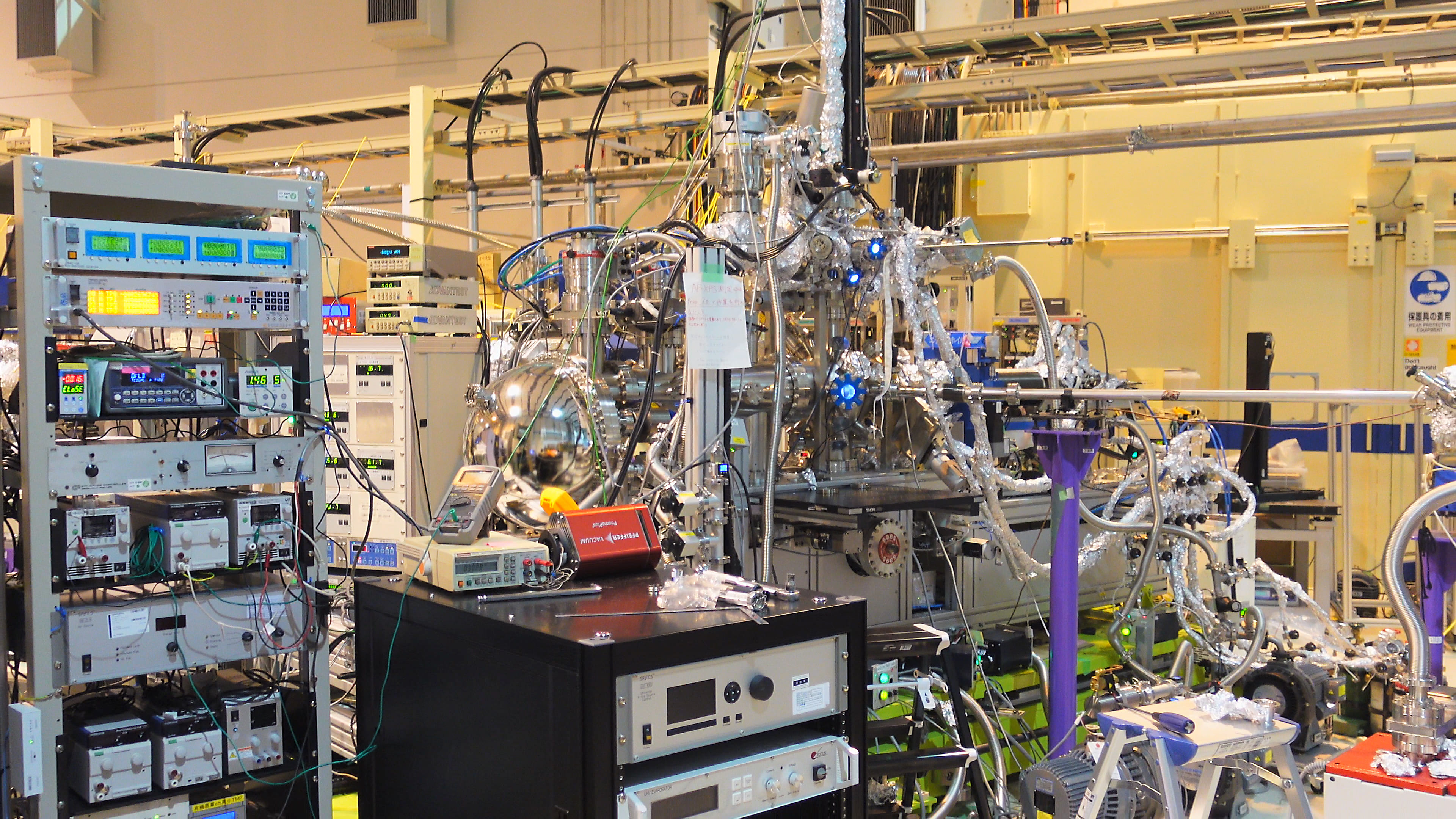

物理工学科に在籍していた頃、狩野覚先生の特別講義で「葉っぱが緑色に見えると言っても、その中にはいろんな過程があるんですよ」という話を聞いて、光と物質の相互作用の根幹に関わる研究がしたいと思いました。 私たちが現在研究している軟X 線発光分光は、軟X線という光で見た物質の「色」を調べる手法です。見た目の色と違って、磁気的、電気的性質の起源から不規則な系の構造まで様々な情報を含み、物質を形作る各元素が独特の「色」を発します。この手法は試料を選ばないため、どのような「物質」を測定しても、これまで観測できなかった新しい情報が得られます。例えば水を軟X線で見ると、水素結合の源となる価電子のエネルギー分布がわかります。 2008年に我々が公表した水の2状態モデルを裏付ける論文は世界中で議論になり、水の国際会議で未だに論争が続いています。新しい研究対象を選べば、あっという間にその研究分野の中核に入り込んでしまうのです。

物質系専攻を志す学生へ

ある研究から生まれた様々な興味が新たな視野をひらき、それを橋渡しとして新しい研究分野に飛び込むことができます。自分の興味を知ること、そこからいかに興味のスペクトル幅を広げてゆけるかが研究者に必要な資質であると私は思います。