メッセージ

世界で初めて何かを成し得ることの面白さ。物理という広い大海原で、新しい知識を見つけた時の達成感を味わって欲しい。

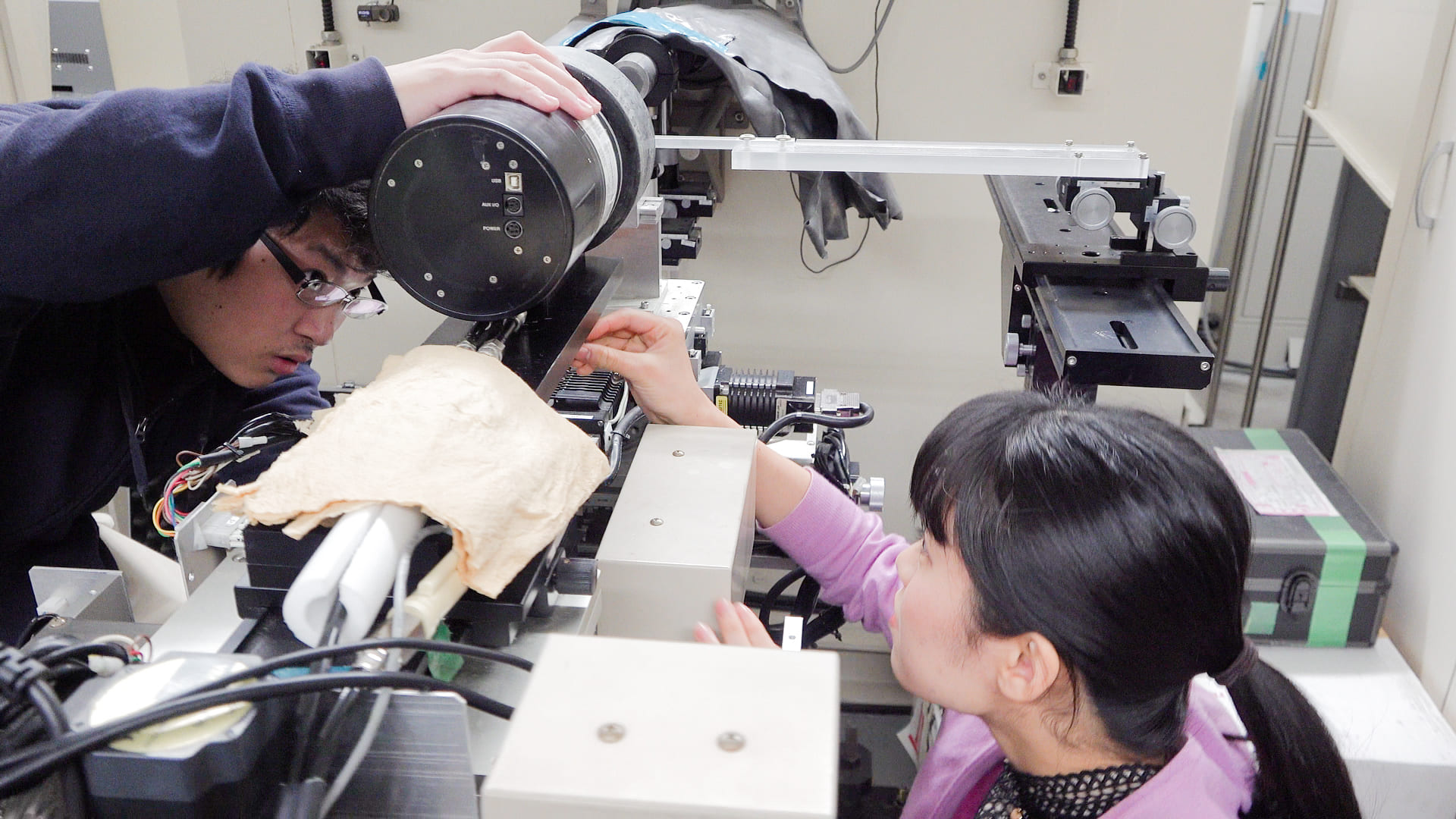

物理は、より基本的なところから、少ない知識の中でどう理解を深められるかがポイントで、研究は学生の自主性を大切にしています。 私たちが用いている最も特徴的な実験手法は中性子散乱です。この手法は、対潜水艦戦と似ています。広い大海原に潜んでいる潜水艦の位置を事前調査で十分に把握し(勉強し)、敵の位置が掴めたら短期決戦で勝負(実験)をかけます。予想通り敵潜水艦をやっつけたとき(量子現象を観測したとき)の達成感は大変大きいです。 また、古典物理学では説明のつかない量子現象を扱えるのが量子スピン系研究です。現在量子スピン系では、従来のスピン秩序変数だけでは説明できない新しい量子状態の存在が予想されており、これらを世界に先駆けて実験的に観測することを目指しています。国内の他に海外の研究者との交流も可能です。

物質系専攻を志す学生へ

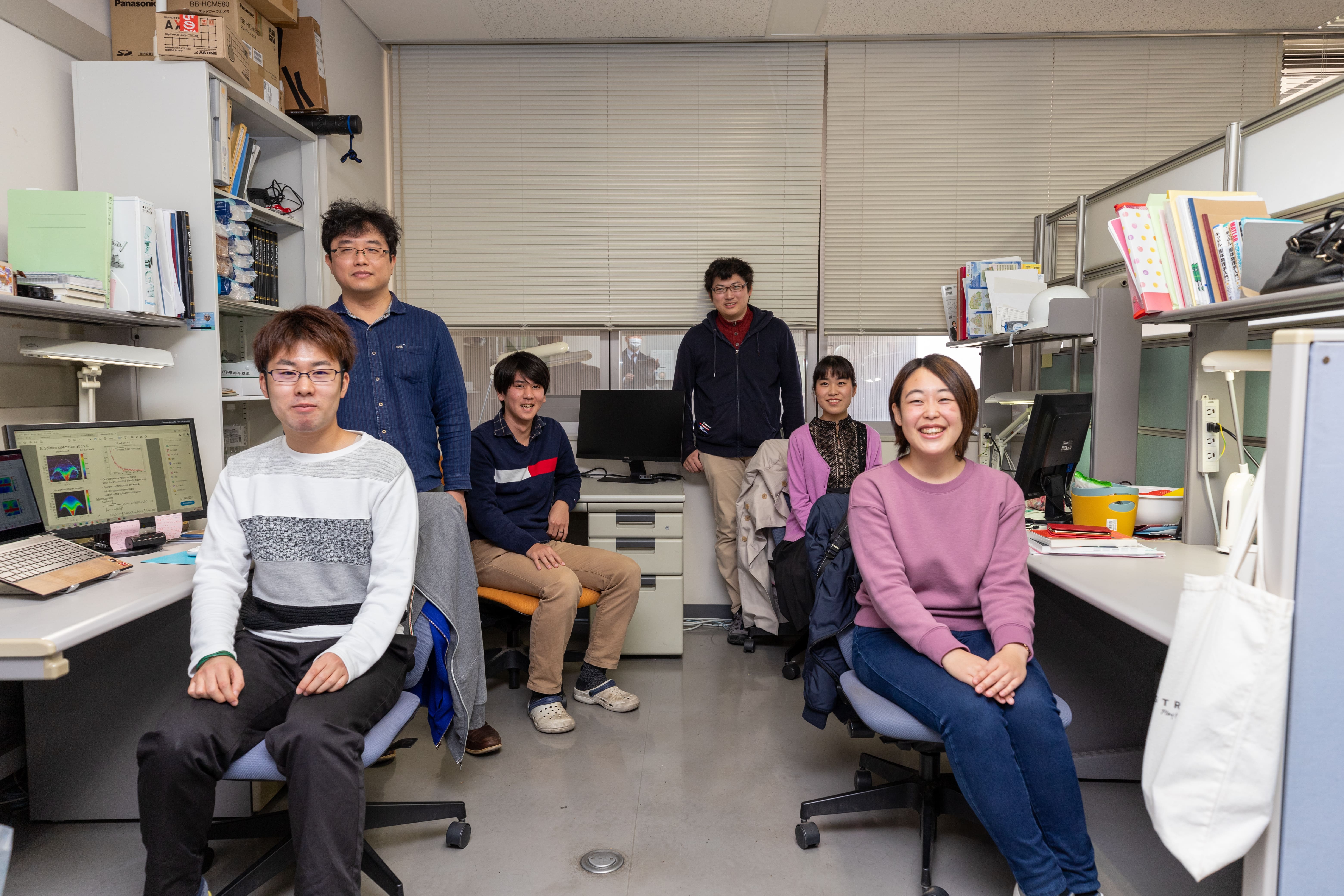

当研究室は、新しい物質合成に興味のある人、新しい量子現象を観測してみたい人、実験装置を作ってみたい人、大型施設で実験してみたい人、海外で実験をしてみたい人には最適の研究室です。