メッセージ

人の役に立ちたいと思って物理に向かった。アイディアが浮かんだ時に、それが正しいのか実験して確かめられるチャンスがすぐそこにあります。

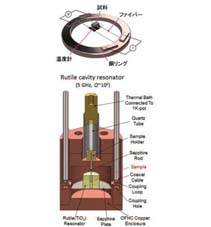

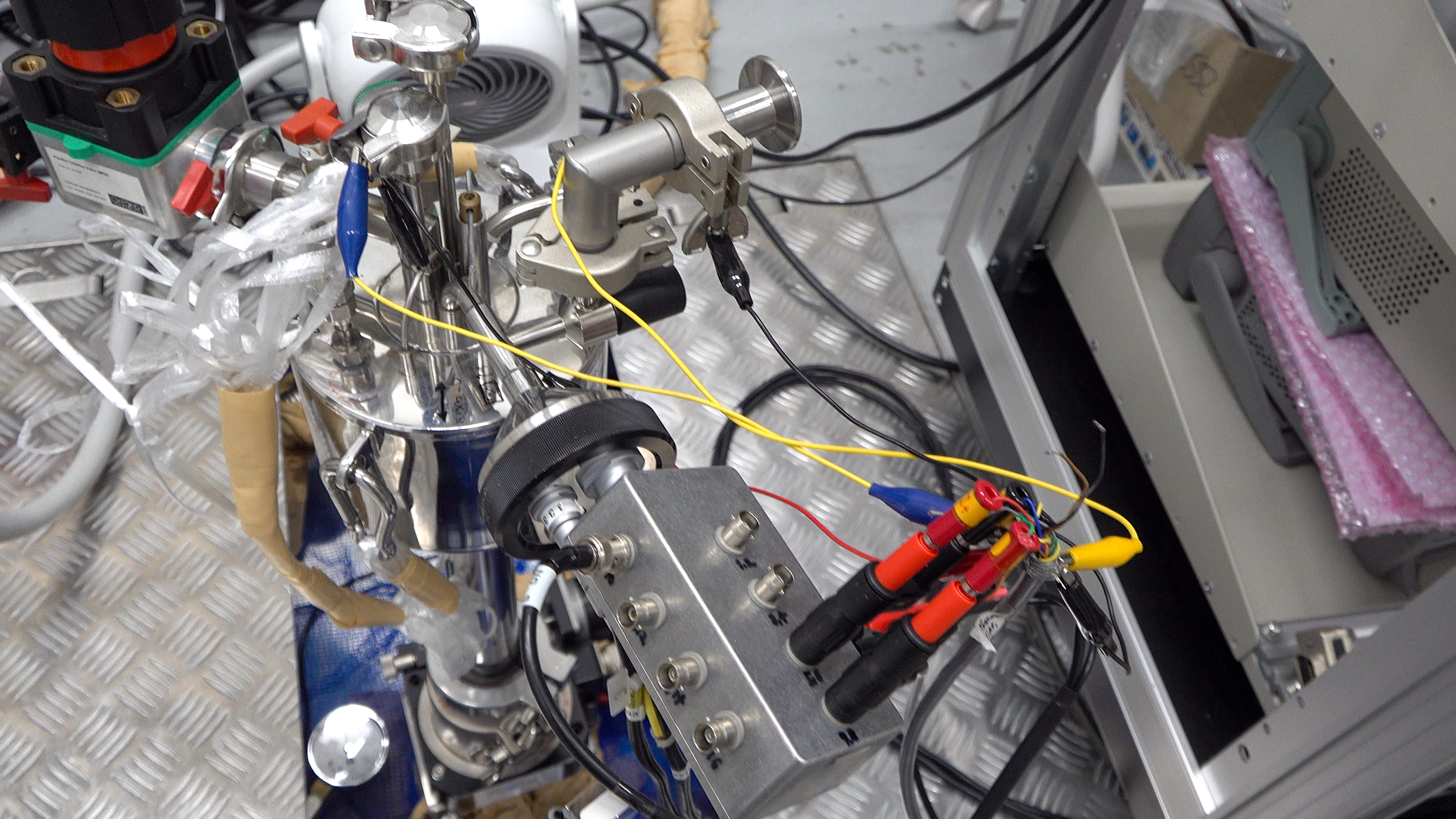

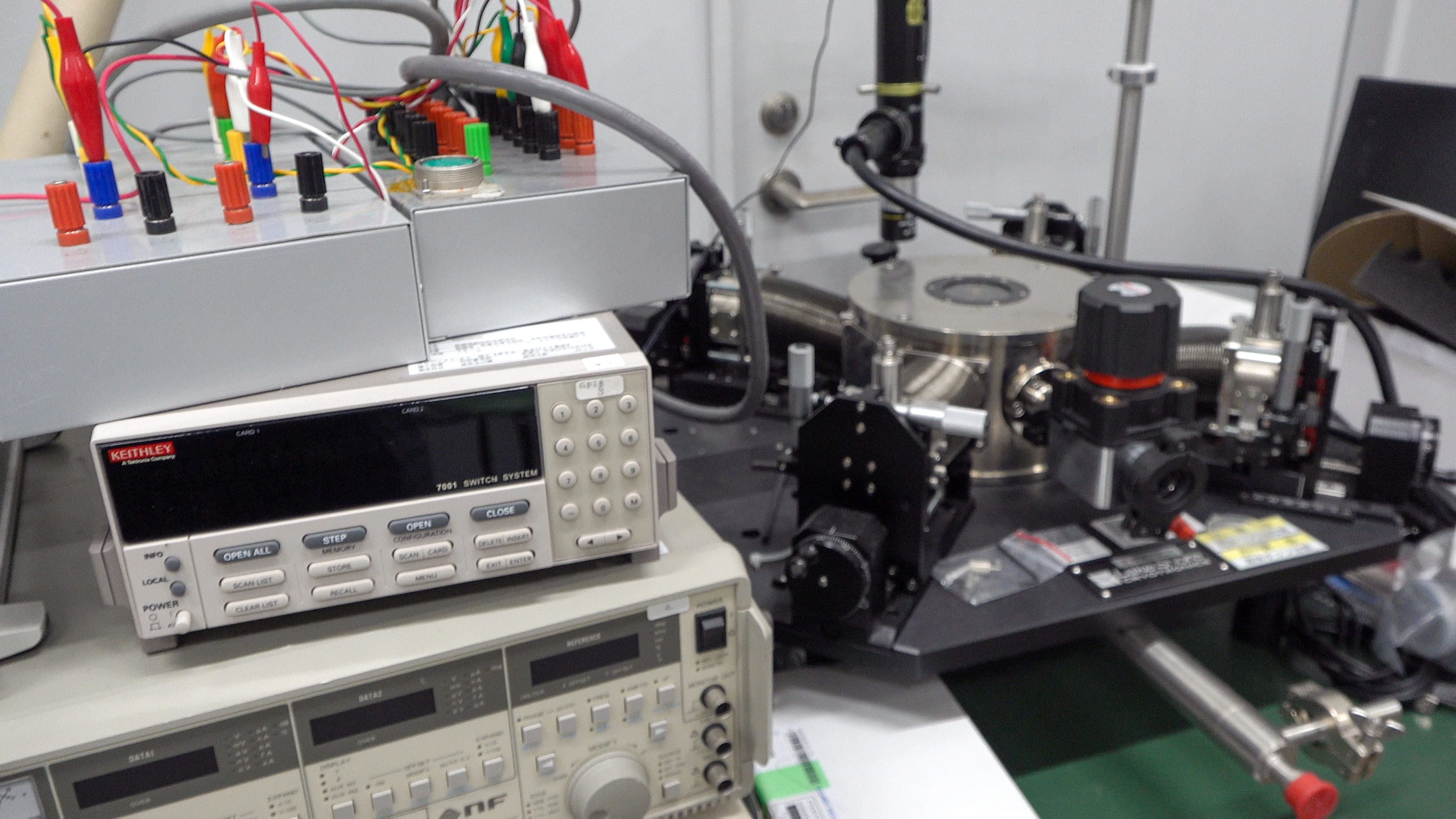

卒業研究で高温超伝導の研究を始めて、金属超伝導を説明するBCS理論が物理学で最も美しい理論の一つであることを知り、また物理学の様々な分野にも影響を及ぼしていることに感動しました。高温超伝導は、このBCS理論でも説明できない不思議な現象で、どんどん研究の魅力にはまっていきました。物質中にはたくさんの電子がありますが、一つ一つの電子の性質が完全にわかっていたとしても、それがたくさん集まると、全く予想できない性質を示すことがあります。 ノーベル賞物理学者のP. W. Andersonはこのことを"More is different"(多くなると何かが変わる)という短い言葉に込めました。特に、電子の量子性が重要になるような場合には、通常の電子論では全く説明できない現象が現れます。高温超伝導はこの一例であり、その発現機構解明は物理学者の大きな夢です。この不思議な性質を理解し、制御できれば、様々な新しい機能を創り出すことも可能となるでしょう。

物質系専攻を志す学生へ

ふとアイディアがひらめいた時、それを実験して検証する。これがサイエンスの醍醐味ですが、物性物理学では多彩な現象を扱うので、研究を始めたばかりでもそんな醍醐味が味わえる機会があります。オリジナルな発想を大切に、自由な雰囲気で研究を楽しんでください。