メッセージ

ときには常識にとらわれずにモノゴトを見る。ほかの人が予想しない、自分でなければ考えないような着眼点で、トライアル・アンド・エラーを繰り返し、新しい発見をしましょう。

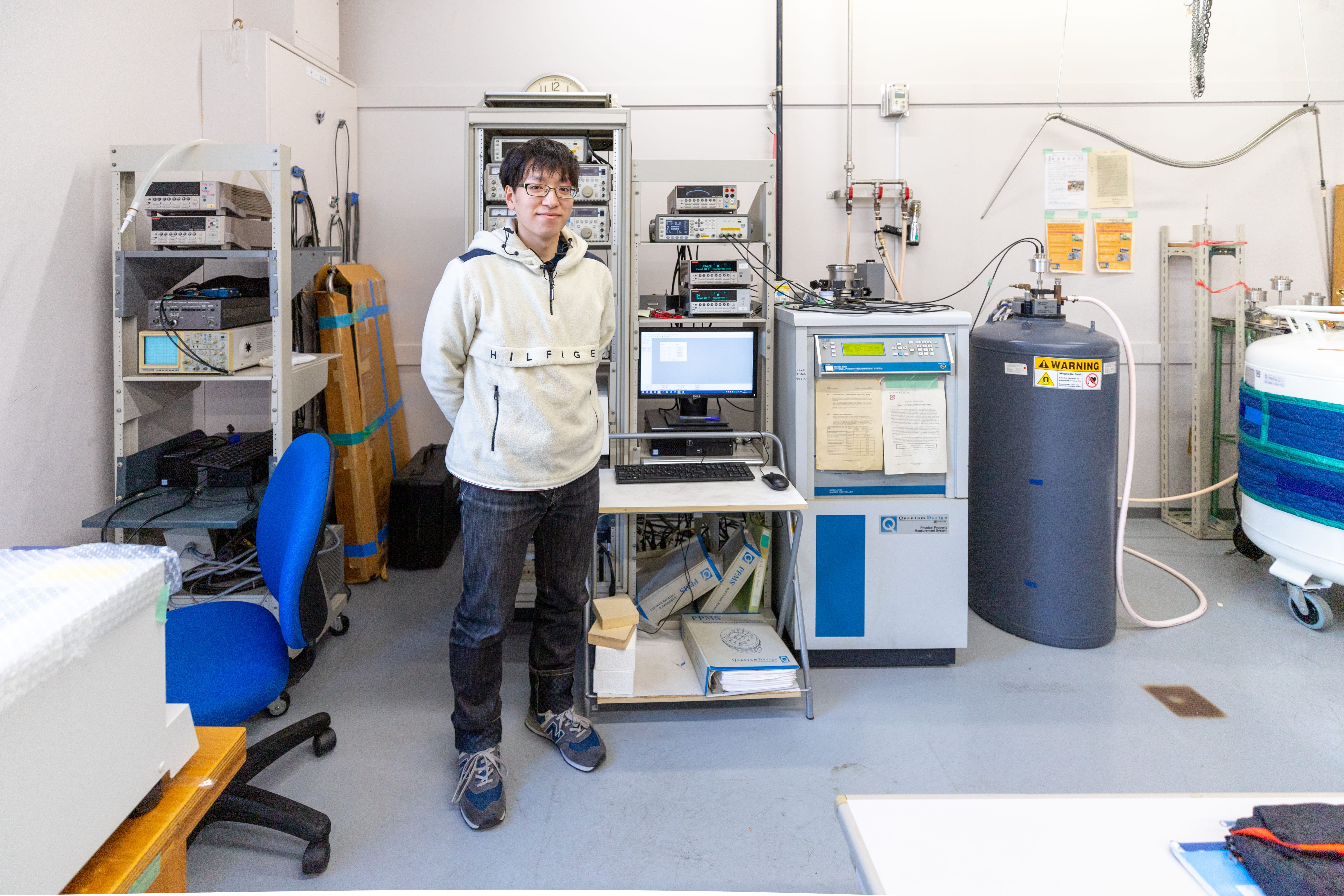

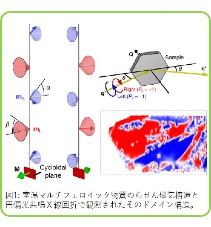

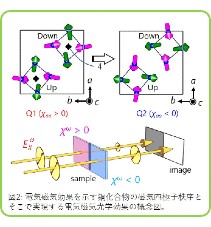

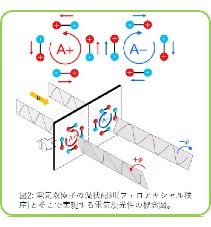

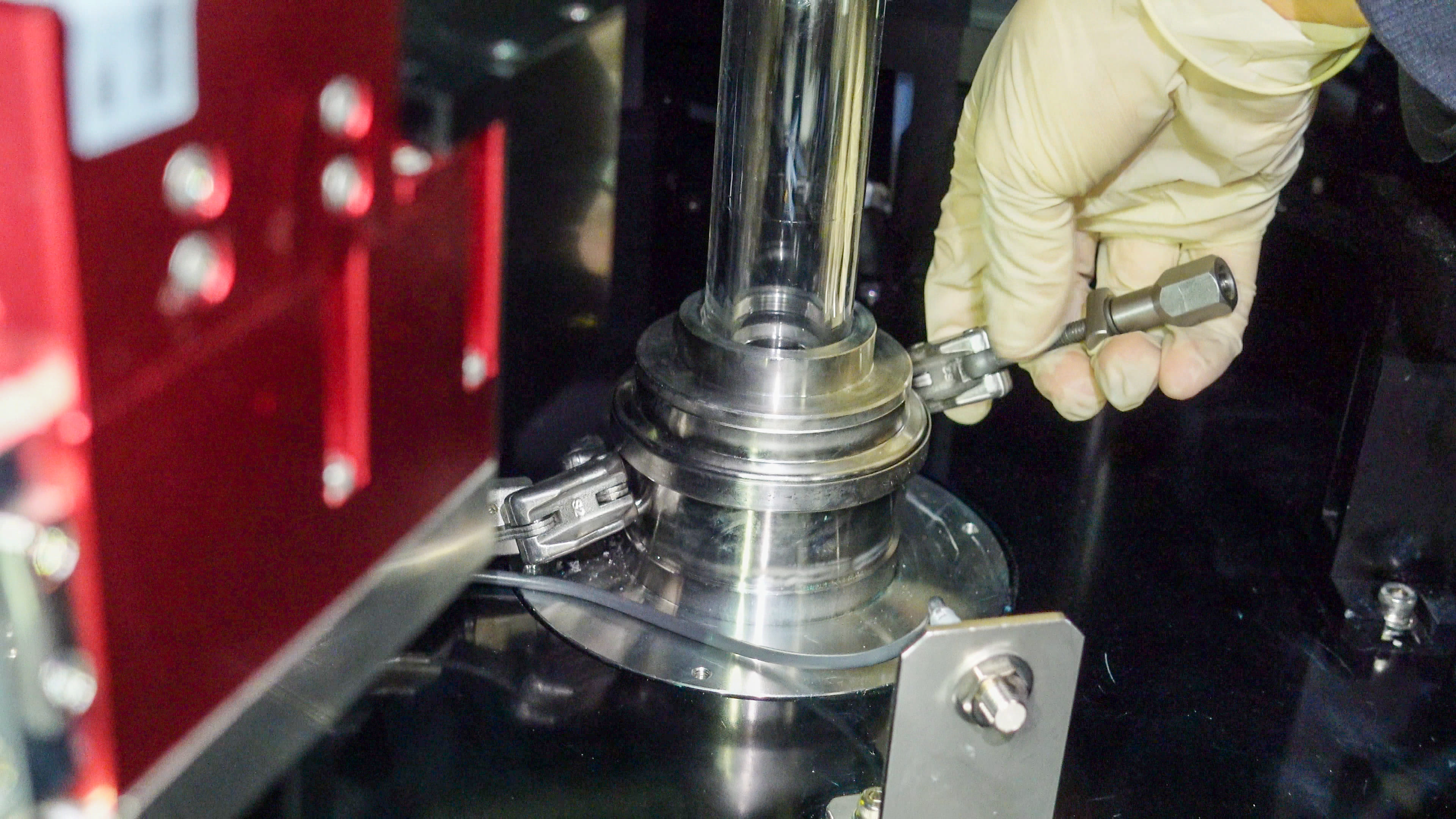

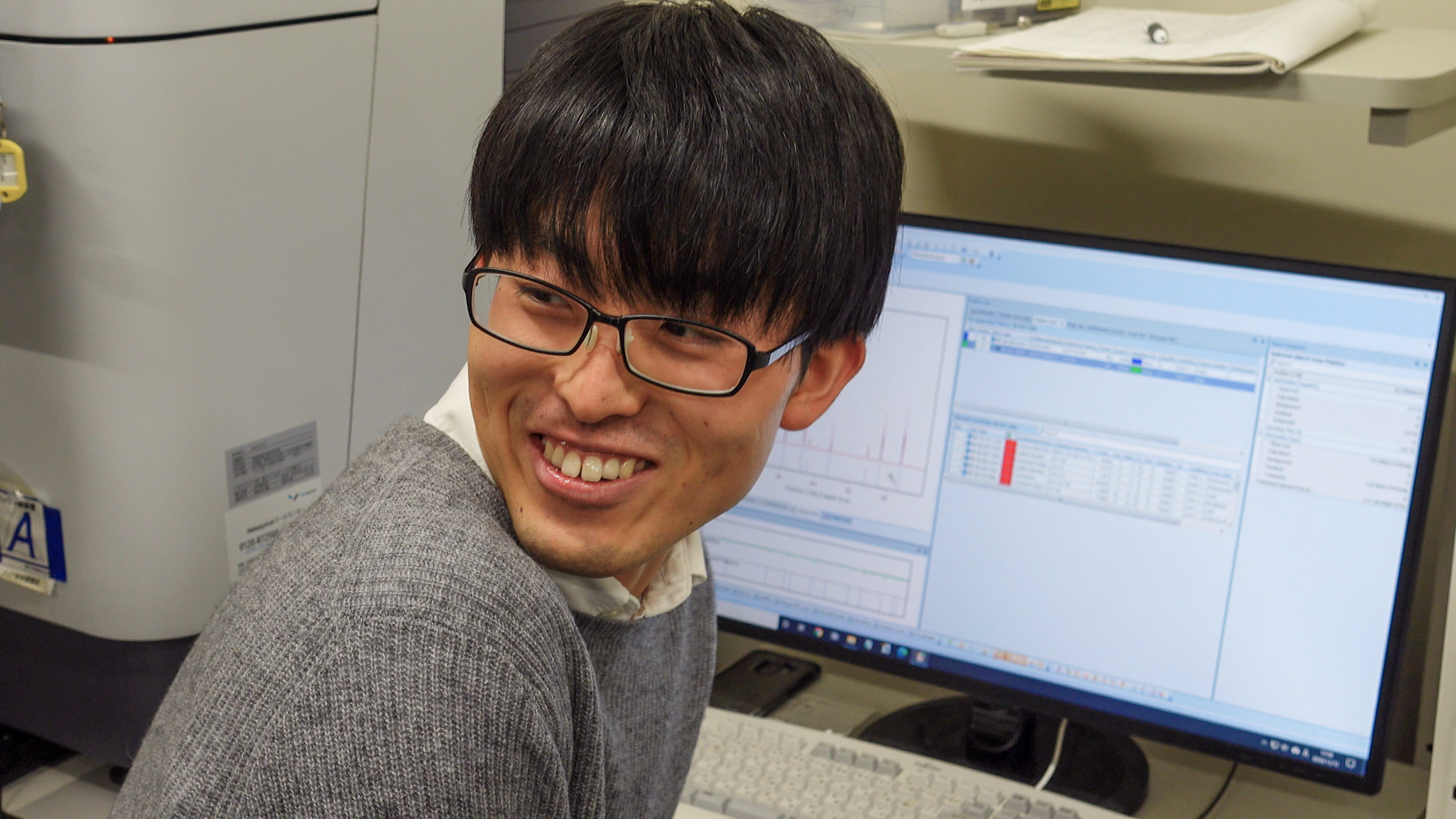

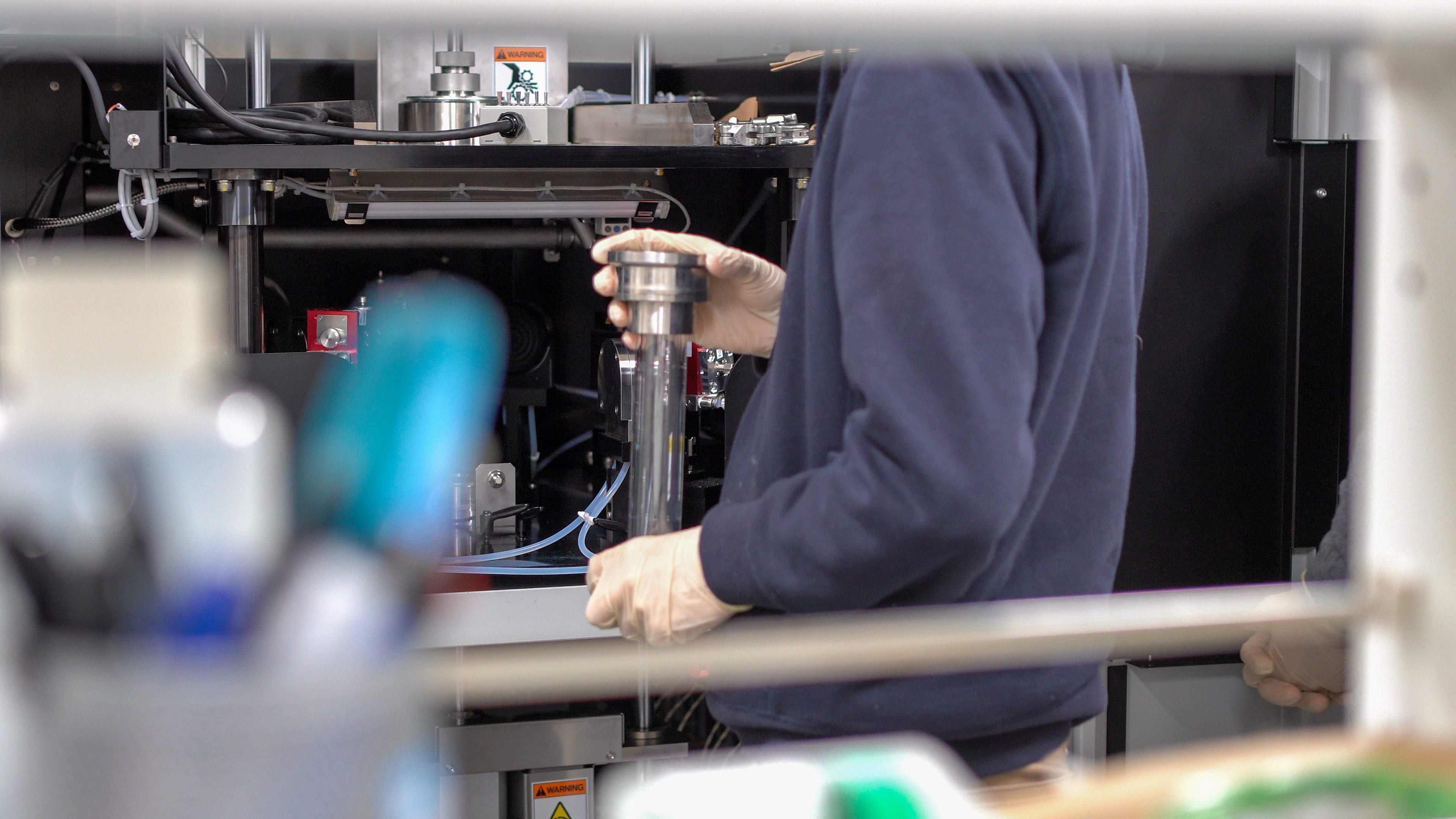

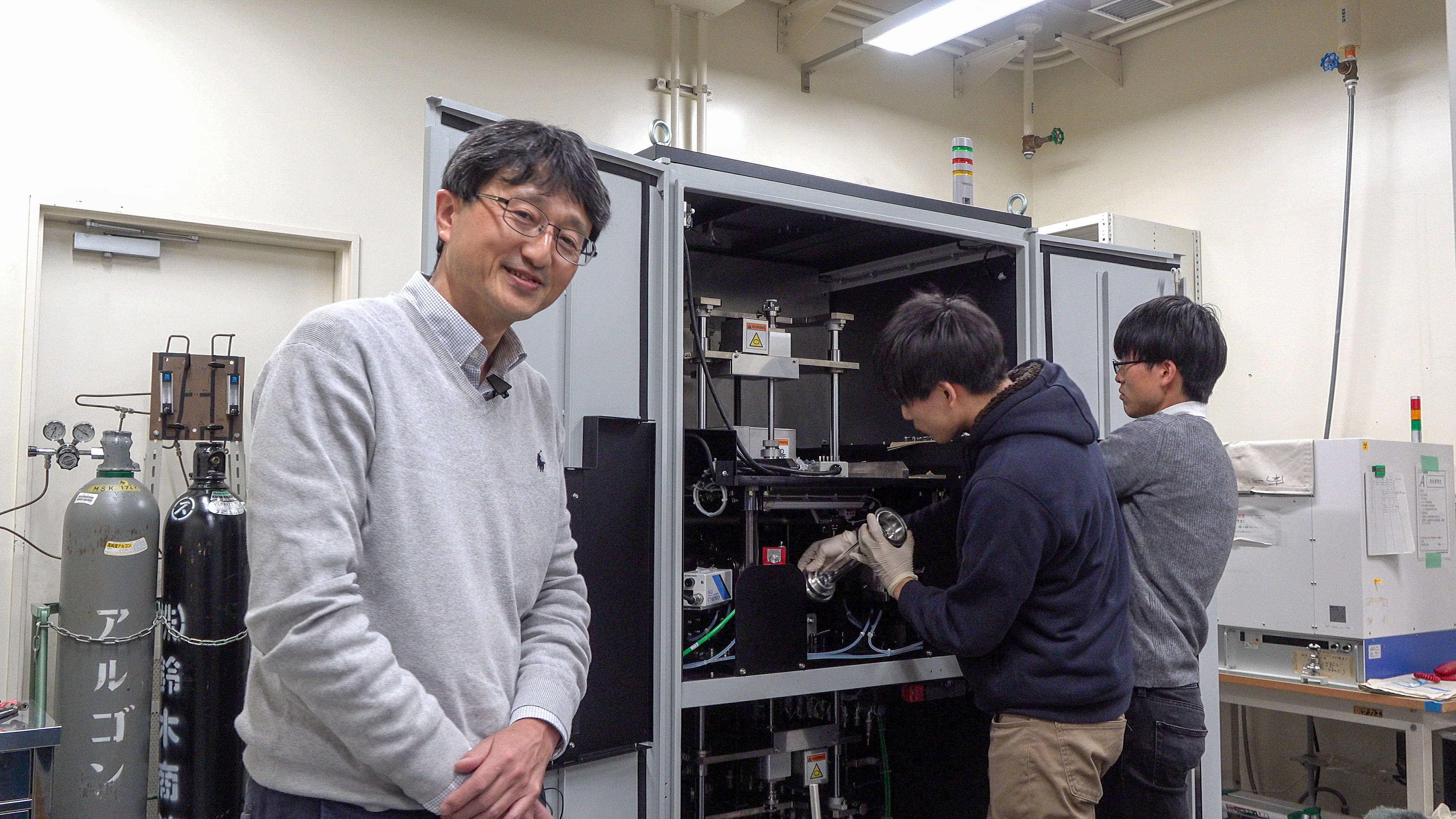

モノに電圧をかけることで、磁石でなかったモノが磁石になるような、「磁石の性質」と「電気を蓄える性質」が絡み合った現象の研究に取り組んでいます。このような複合現象は学部レベルの教科書には載っていないような稀な現象で、「マルチフェロイック物質」と呼ばれ、2001年当時、学界では複数の理論家によって、否定的な見解が議論されていました。 私自身は実験家ですので、21世紀になるまで見過ごされていたマルチフェロイック物質を、自ら創製することで打ち破ろうと考え、実際にこの分野に踏み込みました。新物理現象、新機能性物質の発見のためには、最初は偶然の産物(ときには運)が必要となることもあります。しかし、その芽を足掛かりに、どのような元素や構造を持つ化合物がふさわしいかを考え、実際に合成し、測定し、トライアル・アンド・エラーを繰り返すことで、高機能な性質を持つ材料の創製へ繋がると思っています。

物質系専攻を志す学生へ

ぜひいろいろなことを学び、挑戦して下さい。また、博士後期課程の大学院生に対して、在学中に数か月間、海外の大学や研究所に滞在し、共同研究を実施しています。私自身、海外での研究経験で、人脈が大きく世界に広がりました。そして、外から日本を見るという経験も自国をさらに深く知る機会になります。あなたも、物質系専攻でこれまでになかった物質を作り出す新たな挑戦に参加しませんか?