メッセージ

思ってもいなかった発見は、現場で起こっています。実験家として大切なことは、気がつけるかということ。世界中で自分しか知らないことを、一緒に発見しましょう。

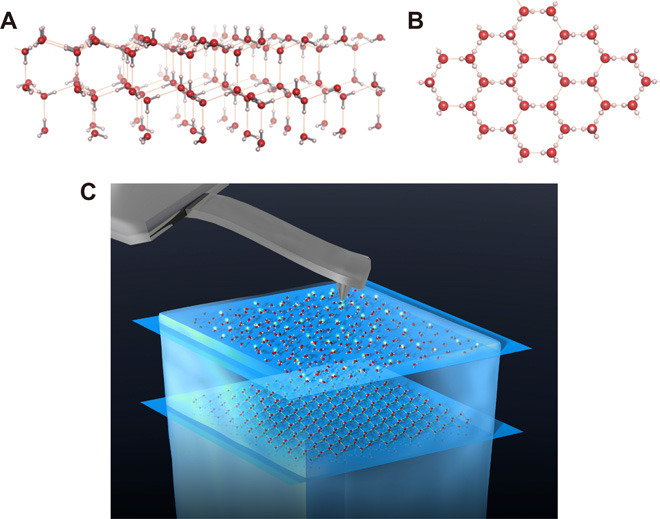

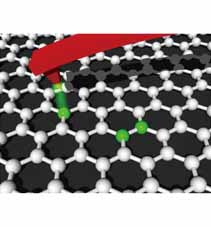

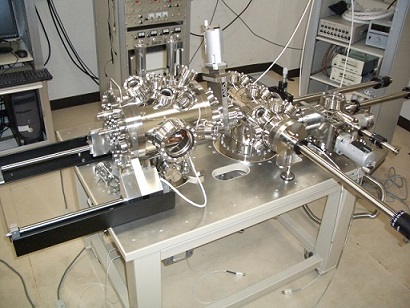

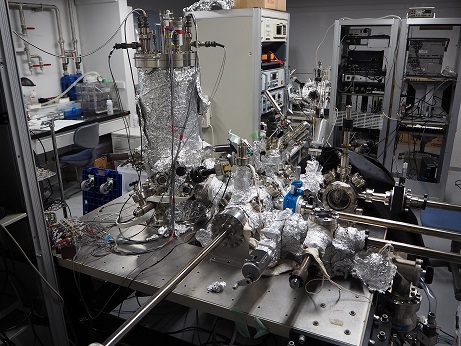

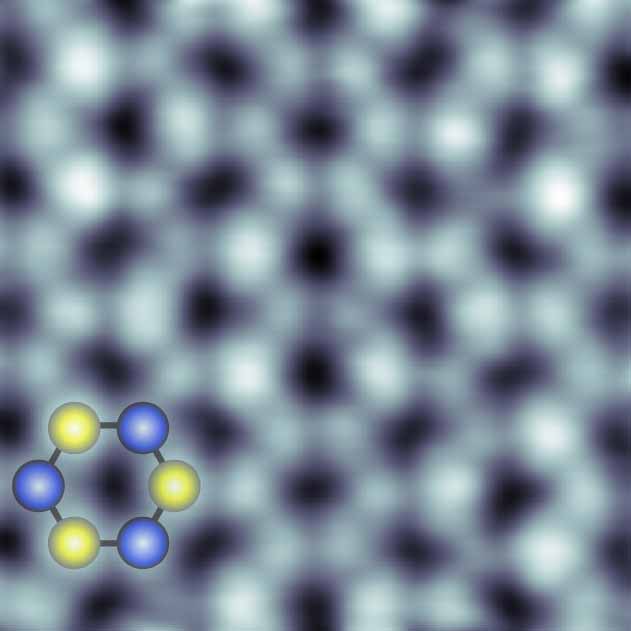

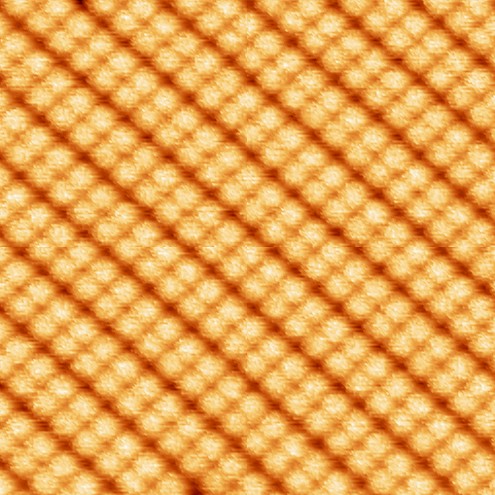

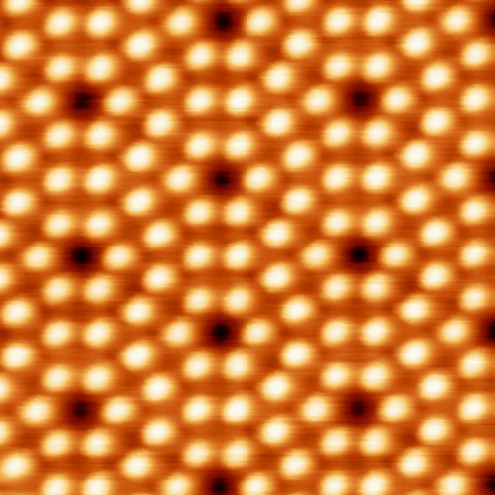

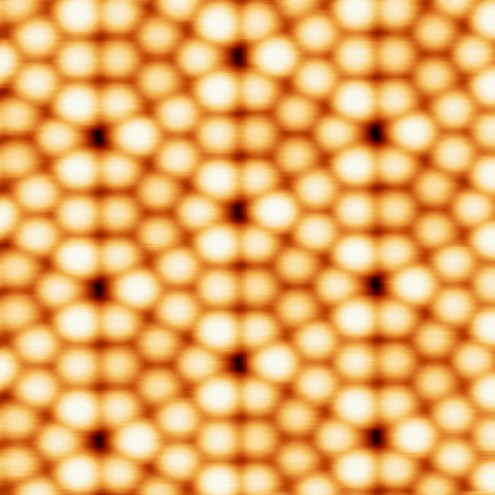

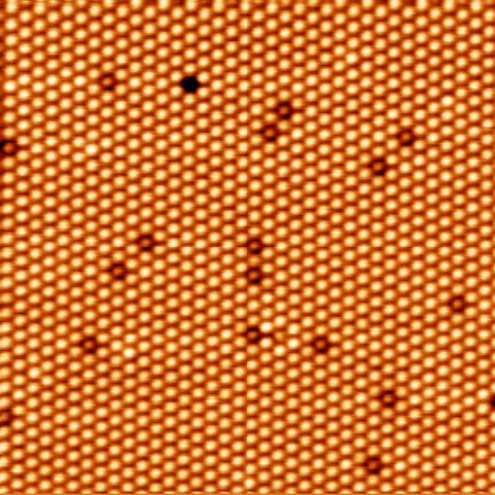

科学との出会いは中学2年生の時です。ブルーバックスの相対性理論の本を読み、こんな不思議なことが事実なのか!?と驚き、科学者になりたいと思いました。大学では、理学部物理学科で、物理を体系的に学び、研究室に配属されてからは、自分で実験をする面白さを知りました。実験家として大変重要なことは「なにかいつもと違う」と気がつけるかどうかです。もちろん、実験装置の調整や実験の準備は、退屈で苦労を伴います。けれど、全てをミスなく整えることができれば、世界中で自分しか知らない、知見が次々と得られます。 常識では考えられないような、現象に一度でも出くわせば、研究そのものがやめられなくなります。最近、原子1つひとつから、実際に動作する素子を創ることができるようになりました。現在の、半導体の微細加工技術に限界があるといわれていますが、それを打破する技術に結びつくかもしれません。新しいことは全て現場(実験室)で起こっているんだということです。

物質系専攻を志す学生へ

既存の学問を座学で学び続けるのでは、日々急速に前進しているフロンティアに追いつけません。大学院では、研究の世界に一気に飛び込みましょう。そして、走りながら考えましょう。